中学生の成績が伸びない――そんな不安を抱える親は多いです。

この記事では「通信教育」を単なる教材紹介で終わらせず、現状診断→最短で伸ばす30日プラン→家庭で続けるルールまでセットにした実践ガイドをお届けします。

塾講師経験に基づく根拠と、親がすぐ使えるテンプレを使えば、学力向上は想像よりずっと早く実感できます。※無料体験の評価方法も具体的に示します。

記事の目次を見る

通信教育で本当に学力は上がるのか? — 根拠と家庭の強み

まず結論から言うと、通信教育は中学生の学力向上に十分役立ちます。ただし「教材を買えば勝手に伸びる」という期待は危険で、成果は教材の質+家庭の運用(ルールや習慣)で決まります。

ここでは何が効くのか、親が確認すべき指標を整理します。

「何が効くか」を分解する:理解 → 定着 → テスト適用 の3段階

学力向上は短絡的に点数だけを追うより、まず「理解→定着→テストで使える」まで育てるのが早道。中学生が通信教育で成果を出すために、次の3段階を意識してください。

- 理解:授業(映像・テキスト)で「なぜ」を理解する。

- 定着:演習を通して反復し、覚えた知識を引き出せる状態にする。

- テスト適用:時間配分や問題形式に慣れて実戦で点数に変える。

親が見るべき3つの指標(到達度・復習率・問題演習回数)

家庭でチェックしやすい指標を3つにまとめます。数値化すると軌道修正が早くなります。

- 到達度:その単元を「初回で理解した割合」(簡易テストで60%以上を目安に)

- 復習率:学習後何日以内に復習したか(1週間以内を理想に)

- 演習回数:1単元あたりの問題演習数(最低10問、理解が浅ければさらに)

これらは簡易に家庭で測れます。

たとえば「理解」→短い確認テスト、「復習率」→親がノートの更新日を確認、「演習回数」→教材の提出数やアプリでの解答回数をチェックします。

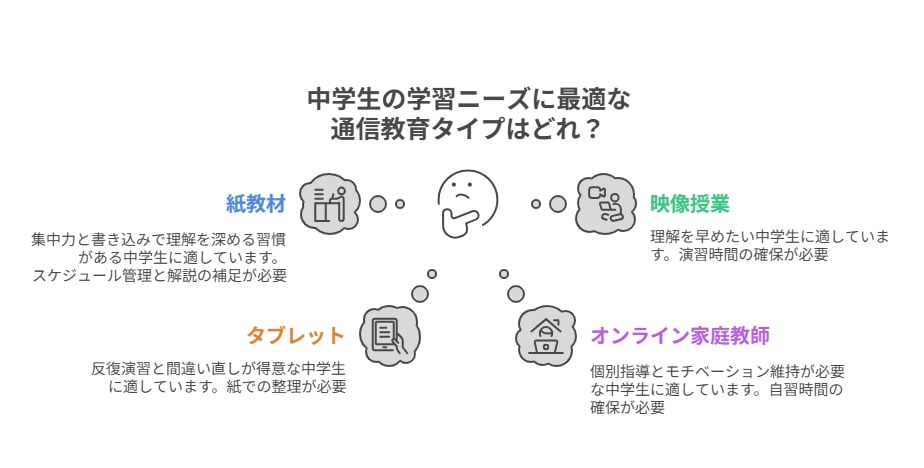

通信教育の種類比較と得意領域

通信教育には特徴があります。目的(学力向上の方法)に応じて強みを選び、弱点を家庭ルールで補うのがコツです。

下の表でタイプ別の得意分野と注意点を比較してください。

| 教材タイプ | 得意分野 | 向いている中学生 | 家庭で補うべき点 |

|---|---|---|---|

| 紙教材 (郵送) | 文章題・書き込みで理解を深める。学習の定着に強い。 | 書いて覚える習慣がある中学生、集中力がある子 | スケジュール管理(締切)のサポート、解説の補足説明 |

| 映像授業 (動画) | 視覚的説明で「理解」を早める。短時間で概念把握。 | 理解スピードが遅い子、説明を何度も見たい子 | 演習時間の確保(視聴だけに終わらせない) |

| タブレット (ドリル形式) | 反復演習・間違い直し・AIの出題調整に強い。 | 演習中心で伸ばしたい中学生、スキマ時間で学びたい子 | 紙での整理(ノート化)や長文読解の補助 |

| オンライン家庭教師 (対話式) | 個別設計・疑問の即解決・モチベ維持に強い。 | 短期間で点数を上げたい子、細かいケアが必要な子 | 授業外の自習時間の確保、復習のチェック |

表を参考に、家庭での補い方を決めると教材ごとの弱点を効果的にカバーできます。

たとえば映像授業なら視聴→10問演習→復習ノートという運用を家でルール化すると良いでしょう。

短所を補う家庭ルール例(映像だけなら演習時間必須)

どの教材でも「家庭の運用」が分かれ目になります。ここではすぐ使えるテンプレを提示します。

毎日のルール(テンプレ)

- 学習開始前に「今日の目標」を10分で決める(親が確認)

- 映像視聴→タイマーで視聴時間を記録する(上限30分)

- 視聴後は必ず「確認演習」10問(タブレットorプリント)

- 復習ノートに「わかったこと」「つまずき」を1行で書く

- 週末に親と5分の振り返り(到達度を数値で確認)

モチベ維持ルール(実例)

- 1週間で提出物を3回クリアしたら小さな表彰(シールなど)

- 月の目標達成で「学習外の楽しみ」を設定(部活時間の調整など)

ルールはシンプルに。

親は「守るための環境」を作ること(学習スペース・時間)に集中しましょう。

【独自】成績停滞タイプ別・通信教育マッチング診断(10問)

中学生の学力向上を妨げている要因は人によって異なります。通信教育の効果を最大化するには、まず現状を知ることが大切です。

ここでは10問のセルフチェックで、自分(またはお子さん)の学習タイプを診断します。

タイプごとにおすすめの通信教育機能も紹介します。

10問セルフチェック

次の質問に「はい(1点)」か「いいえ(0点)」で答えてください。

- 1日の自主学習時間が30分未満の日が多い。

- 授業や教材の内容を一度で理解できないことが多い。

- テストでケアレスミスが目立つ。

- 復習を1週間以上やらない単元がある。

- 授業や映像を見るだけで満足してしまう。

- 試験本番になると時間が足りなくなることが多い。

- 問題集を最後までやりきった経験が少ない。

- 睡眠不足や生活の乱れで学習に集中できないことがある。

- 目標や期限がないと勉強を後回しにしてしまう。

- 得意科目と苦手科目の差が大きい。

判定パターン

チェックの合計点を下記の条件に当てはめ、タイプを判定してください。

(複数タイプに該当する場合もあります)

- 理解不足タイプ:2, 5, 10 の「はい」が多い

→ 基礎解説が丁寧な映像授業や個別指導機能が合う。 - 演習不足タイプ:1, 4, 7 の「はい」が多い

→ AIドリルや添削課題で反復練習できる教材が効果的。 - テスト慣れ不足タイプ:3, 6 の「はい」が多い

→ 模試形式や時間制限演習のある教材が向いている。 - 生活習慣乱れタイプ:8, 9 の「はい」が多い

→ 学習スケジュール管理や保護者レポート機能が役立つ。

各タイプに合う通信教育の機能マトリクス

下の表は、タイプ別に特に効果を発揮しやすい通信教育の機能をまとめたものです。

選び方の参考にしてください。

| タイプ | 推奨機能 | ポイント |

|---|---|---|

| 理解不足タイプ | 映像授業、個別指導 質疑応答サービス | わからない所をその場で解決できる環境を確保する |

| 演習不足タイプ | AIドリル、添削課題 進捗管理機能 | 毎日少量でも演習を繰り返し、間違いを修正する習慣を作る |

| テスト慣れ不足タイプ | 模試形式演習 タイマー付き問題 | 本番同様の緊張感で解く練習を増やし、時間感覚を養う |

| 生活習慣乱れタイプ | 学習スケジュール機能 保護者レポート | 学習時間の可視化と生活リズムの安定をサポート |

診断の結果はあくまで目安です。

実際に通信教育を試しながら、子どもの反応や成果に合わせて柔軟に組み合わせることが大切です。

✅ この「私のおすすめ」も参考までに。

30日で学力向上を実感する「通信教育30日プラン」

中学生が学力向上を最短で実感するには、漠然と学ぶのではなく「期間を区切った集中プラン」が有効です。

ここでは通信教育を活用し、30日で成果を見える化する実践ステップをご紹介します。

初日〜7日(診断→教材設定→短期目標設定)

まずは通信教育の学習診断機能を使い、現在の学力と課題を明確化します。

例として、数学では「計算精度を上げる週」、英語では「基礎語彙と英文法1章の理解」にフォーカスします。短期目標は「具体的かつ数値化」するのがポイントです。

- 数学:計算問題を1日50問、正答率90%以上を目標

- 英語:基本単語100語と文法1章を7日間でマスター

8日〜21日(演習と復習のサイクル化)

この期間は学習内容を「定着」させるフェーズです。おすすめは「20分×3回集中法」で、短時間集中を1日3セット行い、学習効率を最大化します。

また、1日1回ミニテストを実施し、間違えた問題は復習ノートに書き込みます。

- 20分学習→5分休憩を1セットとし、3セットを実行

- ミニテストは通信教育の自動出題機能を活用

- 復習ノートは1ページ1テーマでまとめる

22日〜30日(実戦模試→軌道修正→次フェーズ判定)

最終週は実戦形式の模試で、学習成果を数値化します。

通信教育の模試機能や過去問演習を利用し、弱点を洗い出します。その後、点数改善のための修正計画を立て、次フェーズ(継続or新目標設定)を判断します。

- 目標:模試スコアを前回比+15点以上

- 誤答分析→改善計画→3日間で重点演習

- 継続判定は「達成率70%以上」を基準に設定

教科別ミニプラン(国語・数学・英語・理科・社会)

.jpg)

数学(短期:公式理解→応用問題→過去問同類演習)

数学で短期間に成果を出すコツは「公式を理解する→応用問題で使いこなす→過去問で定着させる」の3ステップです。

例えば方程式の単元なら、まずは解法パターンを3種類に絞ってマスターし、その後は応用問題で制限時間を意識して解く訓練をします。

最後に、過去問や類似問題で「見た瞬間に解法が浮かぶ状態」まで仕上げることで、入試や定期テストでの得点力が飛躍的にアップします。

英語(短期:語彙+基本構文→リスニング実践→長文読解の型)

英語は「語彙力+基本構文」が土台です。まずは30日間で500語程度の頻出単語を固め、例文と一緒に覚えます。

中盤は、教科書や過去問の音声を使い、1日10分のリスニング訓練で耳を慣らします。

終盤は、長文読解の型(段落ごとの要旨把握→設問との対応づけ)を使って、文章全体を速く正確に読む練習を行います。

国語/理科/社会:問題形式別に”やることリスト”を提示

- 国語:現代文は「要旨まとめ」→「接続詞チェック」で論理展開を把握。古文は重要単語と助動詞をピンポイント暗記。

- 理科:計算問題は公式暗記+単位換算、実験観察問題は図やグラフを自分で再現する訓練。

- 社会:地理は白地図の書き込み、日本史・世界史は年表の空欄埋め方式で流れを覚える。時事問題は直近3か月のニュース記事を要チェック。

親ができる家庭ルール&チェックリスト

高校受験を控える子供の学習をサポートするには、日々の習慣づくりが欠かせません。特に家庭でのルールとチェックリストを設定すると、学習の進み具合や弱点の把握がしやすくなります。

ここでは、親が実践しやすいチェック項目と、モチベーションを維持するためのルール例をご紹介します。

週チェックリスト(学習時間、提出状況、弱点ノートの更新)

週ごとに確認する項目を明確にすると、高校受験対策が効率的に進みます。

以下は実際に使えるチェック項目例です。

| チェック項目 | 確認内容 | メモ欄 |

|---|---|---|

| 学習時間 | 1週間の総学習時間が目標を達成しているか | |

| 課題提出状況 | 学校や塾の宿題が期限内に提出されているか | |

| 弱点ノート更新 | 間違えた問題や苦手分野をまとめているか |

モチベ維持ルール

やる気を維持するためには「小さな達成感」を積み重ねることが大切です。

スタンプ表やポイント制度を使って、子供が達成感を実感できる仕組みを作りましょう。

- スタンプ表:毎日の学習が終わるごとにシールやスタンプを押す

- ポイント制:1週間で一定ポイントに達したら好きなスイーツやお出かけ

- ご褒美日:定期テスト終了後に好きなゲームや映画タイム

テンプレ例(コピペで使える家庭ルール)

以下のルールを家庭でそのまま使うことができます。

お子さんの状況に合わせてカスタマイズしてください。

【家庭学習ルール】 1. 平日の学習時間は1日90分以上 2. 宿題は夕食前に終わらせる 3. 弱点ノートは毎週金曜日に見直す 4. テスト2週間前からは1日120分に学習時間を増やす 5. 週末は家族で次週の学習計画を立てる

さらに詳しい高校受験対策の進め方や家庭学習の工夫については、こちらの記事でも解説しています。

無料体験の5分で分かる検証法(失敗しない教材選び)

.jpg)

オンライン学習や通信教育を選ぶとき、まず試すべきなのが「無料体験」です。

しかし、多くの保護者が時間をかけて試しても、実際には判断材料を十分に得られないまま契約してしまうケースがあります。

ここでは、わずか5分でその教材の良し悪しを見抜くためのポイントを紹介します。

6ポイント無料体験チェック

短時間の無料体験でも、次の6つを確認すれば教材の実力がかなり見えてきます。

- 学習設計の明確さ:ゴールとカリキュラムが具体的かどうか

- 演習量:短時間でどの程度の問題を解けるか

- 添削の質:誤答への指摘や解説が具体的か

- 定期測定:学力の変化を数値で把握できる仕組みがあるか

- 保護者向けレポート:学習状況や改善点を簡潔に受け取れるか

- 返金ルール:契約後に合わなかった場合の対応が明確か

この6つを事前にメモしておき、体験中に該当するかどうかを即チェックすると、判断がブレにくくなります。

比較チャート(短期効果・コスト・サポート度で並べる方法)

無料体験で得た印象を感覚だけで判断すると失敗しやすいので、短期効果・コスト・サポート度の3軸で比較チャートを作ることをおすすめします。

| 教材名 | 短期効果(1か月後の成績変化) | 月額コスト | サポート度(添削・質問対応) |

|---|---|---|---|

| A教材 | +5点(小テスト平均) | 4,000円 | 週2回の添削+24時間質問対応 |

| B教材 | +3点 | 3,500円 | 週1回の添削+チャット質問可 |

| C教材 | +7点 | 6,000円 | 毎日添削+Zoom個別指導 |

比較チャートを作ると、単なる料金比較では見えない「費用対効果」が分かりやすくなります。

例えば、コストが高くても短期で効果が出る教材は、志望校まで時間がない場合に有効です。

費用対効果(いつ投資すべきか?切り替えの判断基準)

.jpg)

中学生の学習支援としてオンライン塾を選ぶ際、もっとも気になるのが費用対効果。月額の支払いがどれだけ学力向上につながるのかを数字で見える化すれば、迷いが減ります。

ここでは、家庭で簡単に使えるROI(投資利益率)計算テンプレと、切り替え判断のポイントを紹介します。

月額教材のROI計算テンプレ(例:1回の模試で何点上がれば元が取れるか)

オンライン塾の費用対効果を把握するためには、「費用」と「成果」を対応させて考えることが大切です。

以下は、中学生の家庭学習に使えるROI計算のシンプルなテンプレです。

| 項目 | 入力例 | 説明 |

|---|---|---|

| 月額費用 | 12,000円 | 教材・サポート込みの月額料金 |

| 1点の価値 | 500円 | 模試で1点上がることで得られる価値(例:合格可能性UP) |

| 必要得点UP | 24点 | 月額費用 ÷ 1点の価値で計算 |

上記のように計算することで、「今のオンライン塾は費用に見合っているのか」を具体的に判断できます。

切り替えタイミング(模試での伸び率・家庭の管理可能性で判断)

中学生の学習環境を切り替えるべきか迷うときは、以下の2つの軸で判断するのがおすすめです。

- 模試の伸び率:3か月連続で偏差値が横ばい、または下がっている場合は見直し時期。

- 家庭の管理可能性:親が学習計画や提出状況を確認できない環境は効果が薄まりやすい。

この2つをチェックすれば「もう少し続けるべきか、他のオンライン塾に移るべきか」の判断がしやすくなります。

さらに、切り替えを検討する際には最新のオンライン塾比較記事を参考にすることで、費用対効果の高い選択ができます。

ケーススタディ&よくあるQ&A

中学生の学力向上に通信教育を活用したいけれど、不登校や発達障害がある子どもにはどう向き合えばいいのか、不安に感じる親御さんは少なくありません。

ここでは実際のケースをもとに、通信教育の効果的な使い方と、教材を無駄にしないためのポイントをわかりやすく解説します。

不登校・発達障害のある中学生にどう合わせるか(通信教育の有効な使い方)

不登校や発達障害がある中学生は、学習ペースや理解度に個人差が大きいことが多いです。通信教育は自宅で自分のペースで取り組めるため、こうした子どもたちに向いています。

具体的には、

- 映像授業や解説が繰り返し見られる教材を選ぶ

- 小分けの短時間学習が可能な教材を活用し、集中力を維持する

- 親が進捗を把握しやすい保護者用レポートがあるものを選ぶ

- 質問対応やサポート体制が充実しているサービスを利用する

こうしたポイントを押さえれば、無理なく学力向上につなげやすくなります。

「教材を買って放置」にならないための具体策

通信教育を始めたものの、途中で教材を使わなくなってしまうケースはよくあります。

これを防ぐには、

- 具体的な目標設定を親子で話し合い、毎週の学習計画を立てる

- 週に一度は親が学習状況をチェックし、励ましの声かけをする

- 達成感を感じられる小さな目標や報酬制度を作る

- 学習時間の記録や進捗を可視化するチェックリストを使う

- わからない問題はすぐ質問できる環境を用意する

こうした具体策で、教材を活用し続けるモチベーションを保ちやすくなります。

まとめ

中学生の学力向上には、まず無料体験を活用して教材の相性を見極めることが大切。その後、明確な目標と計画を立てた30日プランを実践することで、短期間で成果を感じられます。

ここからは、無料体験から30日プランへスムーズに進むためのポイントと、次のステップの判断基準を解説します。

30日終了後の次ステップ(継続/塾併用/別教材切替の判断ワークシート)

30日プラン終了後は、学習効果を振り返り、次に進むべき方向を見極めることが重要。以下のワークシートを使って、継続、塾併用、別教材への切り替えを判断しましょう。

| 判断基準 | チェック内容 | 判断ポイント |

|---|---|---|

| 成績の伸び | 30日間で点数や偏差値は上がったか? | 明確な向上があれば継続を検討 |

| 学習習慣 | 毎日の学習時間が安定して確保できているか? | 習慣化できていれば塾併用も視野に |

| 教材の相性 | 教材の理解度や使いやすさはどうか? | 合わない場合は別教材の検討を |

| 家庭のサポート力 | 親のサポートや管理が続けられているか? | 不足なら補助体制の強化を |

このワークシートを参考に、次のステップを具体的にイメージし、無理なく継続または改善を進めましょう。

さらに詳しい活用法や教材の選び方については、こちらの記事をご覧ください。