こんにちは元塾講師TSUTOMUです。

今回は「中学生の通信教育において選び方で失敗したくない!」という疑問に応えます。

中学生の通信教育といっても、まずはスタイルをしっかり考えることが重要。

このスタイルには「教材型」「オンライン授業型」の2種類があり、目標に応じて選ばないと失敗します。

たとえば私立高校受験をめざすとき、教材型を選んでしまうとほぼ意味がないなど。

そこで通信教育選びを失敗しないために、この目標と通信教育スタイルの組み合わせをはじめ、ぴったり間違いない選び方ができるよう超重要な3つのポイントでまとめます。

ポイント①目標と通信教育スタイルを合わせる

中学生へ通信教育を選ぶとき最重要といえるのが「スタイルの合致」。まずこのポイントがズレると通信教育の意味が半減するので、しっかり抑えておくことが大切です。

通信教育のスタイルは、おもに「教材タイプ」「オンライン授業タイプ」の2つに分けられます。

それぞれ通信教育スタイルの特徴をもとに、ピッタリといえる目標について詳しく解説します。

教材型の通信教育

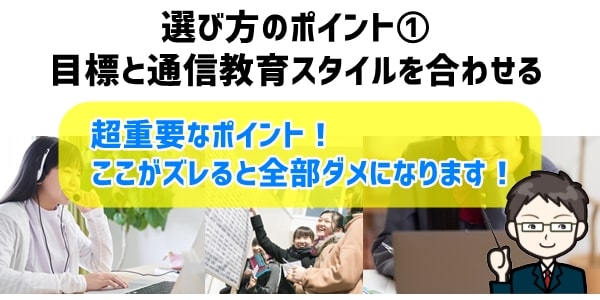

この教材タイプの通信教育には「紙教材」「デジタル教材」などがあります。

いわゆる一方通行で学習するスタイルが教材タイプの特徴で、搭載される機能などを駆使しながら子供自身が工夫しながら学力アップを図るといった学習方法。紙教材では一方通行のデメリットが多いため、情報量の多いデジタル教材へ進化したという経歴があります。

この教材タイプ通信教育で学習できる範囲は、完全に教科書範囲のみ。

したがって公立高校受験において100%十分な勉強ができ相性ベスト。しかし私立高校受験においては学校独自に出題される教科書範囲外の問題に取り組めないため適していません。

また教材タイプの通信教育というのは、子供が教材を駆使しながら家庭学習するもの。

したがって勉強量や内容なども子供自身で組み立てる必要があるため、勉強慣れしていない場合はあまり相性が適していないといった部分も見られます。

ただし映像授業をはじめAIシステム搭載型ドリル・テスト機能など、とくにデジタル教材しか表現できないお役立ち機能も多いため、しっかり使いこなせば公立高校受験などを目標とする場合は極めて有意義な通信教育スタイルとなります。

とくに「無段階制」で小学生範囲から自由に復習できるデジタル教材であれば、より効率に優れかなり効果的な受験勉強につながるため選ぶ価値は十分にあります。

おすすめの教材タイプ通信教育は「無段階制」で、公立高校受験にぴったりの勉強ができます。

ぜひこちらも参考までに。

✅ 学年を超えて勉強できる「無段階制」おすすめタブレット学習3選

オンライン授業タイプの通信教育

オンライン授業タイプの通信教育には、おもに「オンライン家庭教師」「オンライン塾」があります。

ほかにもオンライン英会話やオンラインプログラミングなど教科ごとに通信教育があり、いずれにおいても講師から対面指導を受けるといった対話式の家庭学習ができます。

5教科対応のオンライン授業タイプ通信教育として、もっともポピュラーなのがオンライン家庭教師。

訪問型の家庭教師とまったく同じように利用できるため私立高校受験の教科書範囲外なども自由に疑問解決可能。したがって私立高校受験を目標とする場合はピッタリの通信教育スタイルになります。

このオンライン授業タイプの通信教育は、おもに「疑問解消」へつなげやすいのが大きな特徴。

私立高校受験で出題される独自問題への対応をはじめ、疑問に感じる部分をピンポイントに指導してもらえるため、子供自身で疑問をまとめ質問できる力も必要といえるスタイルです。

とくに私立高校受験においては、完全におすすめの通信教育スタイルになります。

5教科をすべて学習できて、超おすすめなのがオンライン家庭教師。

ぜひこちらも参考までに。

✅ 中学生におすすめオンライン家庭教師「健常児・発達障害・不登校」

ポイント②最終理解まで辿り着きやすい通信教育を選ぶ

中学生に通信教育を選ぶとき、重要なポイントの1つが「最終理解への到達」です。

たとえば紙教材ドリルなど問題と答えのみが掲載されている場合、本当に理解へつなげられるのか?という部分。通信教育においては、この「理解へつながる」という部分も選び方として大きなポイントです。

より具体的にいえば、教材タイプの場合は一方通行のためわかりやすい映像授業の搭載をはじめ、学習効果がより高まりやすいAIシステム搭載による苦手対策など。最終理解へつなげるための要素が多いほど優秀な通信教育といえます。

またオンライン授業タイプの通信教育であれば、講師の指導力が高く理解しやすいことが重要。いくら学歴が高くとも「指導力」に長けていなければ最終理解までたどり着くことはあまり期待できません。

したがって、いずれの通信教育スタイルにおいても、この「最終理解への到達」は選ぶときの必須事項。

通信教育のスタイルは異なっても最終理解へのつなげやすさにおける考え方は変わらないので、しっかりと理解できる通信教育を選ぶことが重要なポイントのひとつです。

ポイント③継続性の高さに着目する

通信教育をスタートしても、まず継続できなければ意味がありません。

継続性向上において考えられるポイントは様々で、子供の性格をはじめ、目標達成のしやすさなどが考えられるおもな要因。想像できる範囲でマイナスポイントを避けることが選び方において大切です。

子供の性格上「楽しさ」がないと継続できないという場合は、最適な通信教育としてアニメーション映像授業の搭載されたデジタル教材を選ぶなど。また目標とのズレが起こらないよう、その通信教育で対応できる内容を把握しておくなどが大切。

また教材タイプの通信教育であれば子供自身で学習内容を構築する必要がある、オンライン授業タイプの通信教育であれば指導内容がわかりづらい(目標とのズレがある)など、継続しづらい状況も考えられます。

通信教育は継続できなければ意味がないので、マイナスポイントをしっかりチェックしておくことが重要。

とくに「子供の性格」「目標対応力」に重点を置いて、通信教育のスタイルをしっかりと合わせて選ぶことがこの問題改善につながるポイントになります。

まとめ

今回は「中学生向け通信教育の選び方」について解説してきました。

ほかにも通信教育の選び方として料金や運営会社の理念なども挙げられますが、とくに選び方で失敗しないための超重要な3つのポイントに焦点をあててみました。

解説した3つのポイントを抑えることで、通信教育選びにおいて失敗を避ける確率は極めて向上します。

とくに重要なポイントは「通信教育スタイルを合わせる」という部分。

中学生に通信教育を選ぶときの基本ともいえるポイントなので、公立高校や私立高校受験といった目標に合わせてまずは通信教育スタイルを選んでみてください。

ではまた。