中学生の「もっと効率的に」「苦手を残さず」「志望校に合格したい」という願いに応えるのが、AI搭載型の通信教育です。

AIが毎日最適な学習計画を自動で組み、間違えた箇所はつまずき診断でピンポイント補強。しかも、小学校範囲から復習できる無学年式や映像授業で基礎から定着もばっちり。

志望校合格に必要な学力を、AIと人間のバランスで無理なく手にできます。

本記事では、その仕組みと活用方法、他教材との違い、注意すべき点まで全て徹底解説します。

記事の目次を見る

AIが支える中学生通信教育とは?

最近、中学生の学習スタイルに大きな変化が見られるようになってきました。その中心にあるのが「AI学習」を取り入れた通信教育です。

単に「家で勉強する」だけでなく、AIが学習の計画からつまずきの分析までを行い、子ども一人ひとりに合った内容で進められるのが特徴です。

計画自動生成の仕組みとメリット

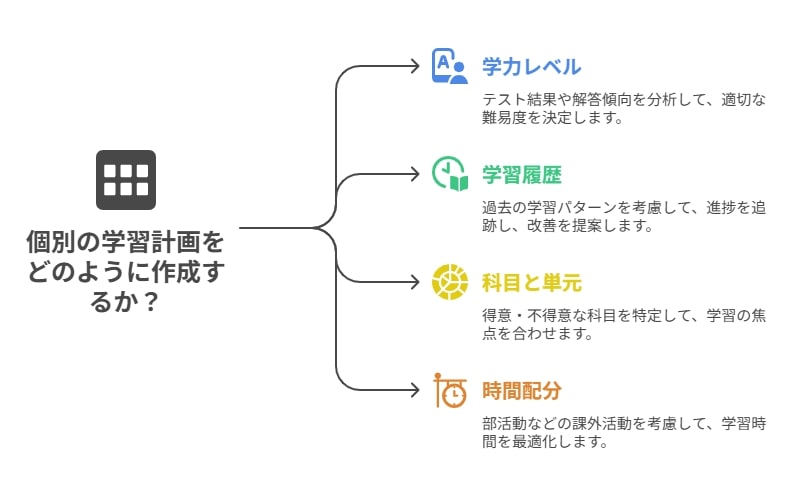

AI学習を使った通信教育では、まずAIが学習データをもとに、中学生それぞれに最適な学習計画を自動で作成します。

これは、以下のような情報をもとに行われます。

- 現在の学力レベル(テスト結果や解答傾向)

- 過去の学習履歴

- 得意・不得意科目や単元

- 部活動などを考慮した時間配分

その結果、無理なく続けられるスケジュールがAIによって組まれるため、子ども自身が「何から始めればいいのか」で悩むことが減ります。

通信教育でありがちな「途中で挫折してしまう」ことを防げるのが、AI学習ならではのメリットです。

つまずき診断AIで苦手を特定・重点対策

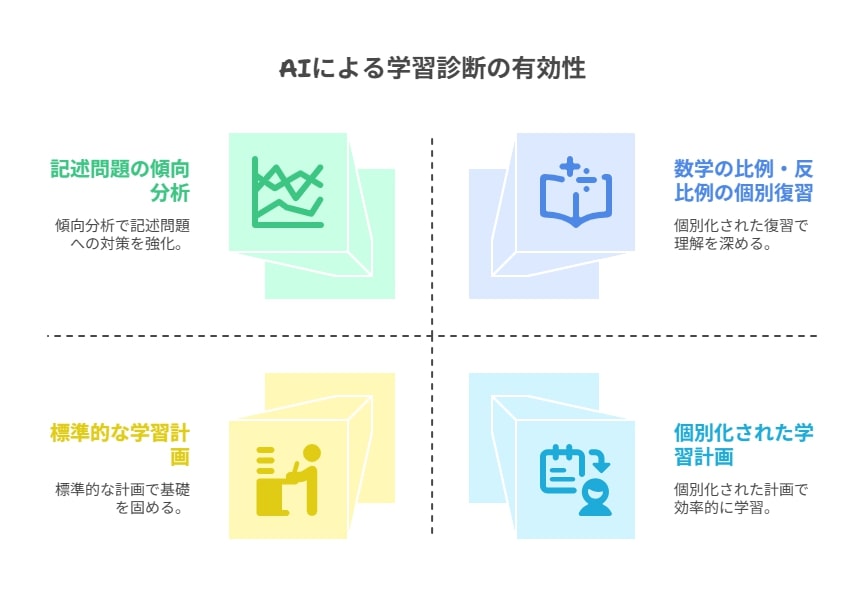

AI学習が得意とするのは、学習計画だけではありません。問題演習やテスト結果をもとに、子どもがどこでつまずいているのかをリアルタイムで診断してくれます。

これにより、中学生が理解不足のまま次に進んでしまうことを防げます。

例えば、数学で「比例・反比例」が苦手だとAIが判断すれば、そこに関連した復習問題や動画を優先的に表示する仕組みです。さらに、記述問題の傾向まで分析するため、表面的な理解ではなく本質的な理解につなげやすくなっています。

通信教育でもこのAI診断が活用されることで、学校の授業では補いにくい個別の弱点にもピンポイントで対応できます。

無学年制×AIで基礎からしっかり復習できる理由

苦手な分野を克服するためには、時に「さかのぼり学習」が必要になります。AI学習を活用した通信教育では無学年制という仕組みを採用することでそれが可能になります。

これは、学年にとらわれず、必要な単元から復習・学習できるスタイルです。

小学生範囲の自動補完が可能な無学年方式とは

中学生になると「分数の計算」や「漢字の読み書き」など、小学校の基礎がしっかり身についていないと難しく感じる単元も出てきます。

AI学習を取り入れた通信教育では、子どもの解答パターンから「必要なさかのぼり範囲」を自動で割り出します。

| 従来型通信教育 | AI×無学年制通信教育 |

| 学年ごとのカリキュラムに固定 | 学年を超えて必要な単元を学習できる |

| 学習の順番が一律 | つまずきに応じた順番で進められる |

| 復習には手間がかかる | 自動的にさかのぼって補強 |

例えば、英語の過去形が苦手な子に対しては「be動詞の過去形」「三人称単数」など、小学校高学年の文法事項まで補完学習を行うことができます。

このように、子ども自身が気づかない弱点もAIが拾い上げてくれるものです。

映像授業やドリルの活用で理解を深める工夫

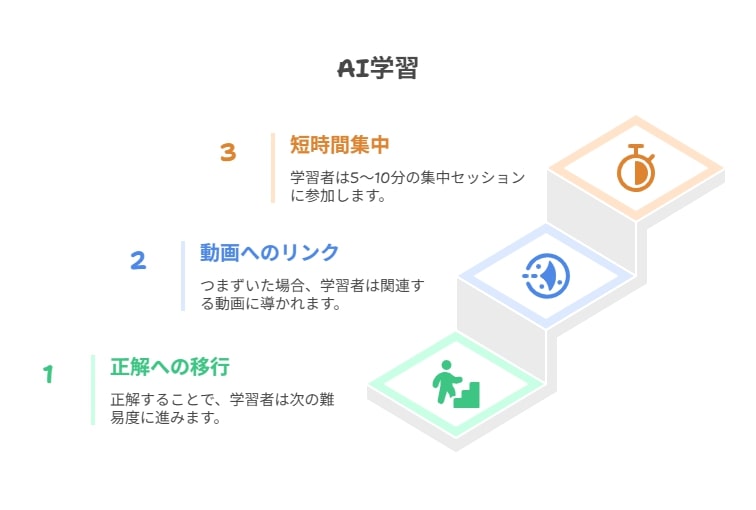

無学年制の通信教育では、映像授業とAIドリルを組み合わせることで、基礎から応用までスムーズに理解を深められます。

映像授業では、難しい内容も講師が噛み砕いて丁寧に説明してくれるので、教科書だけではわかりづらい単元も理解しやすくなります。

また、ドリルはAIが出題順や問題のレベルを調整してくれるため、飽きずに取り組むことができます。

次のような工夫がされている教材も増えています。

- 正解すると次の難易度へスムーズに移行

- つまずいたら関連する動画にリンク

- 1回5〜10分の短時間集中モード

こうした工夫により、中学生の集中力を途切れさせることなく、着実に力をつけられる仕組みになっているのです。

実際の学習の流れと家庭での見守り方法

AI学習を取り入れた通信教育は、一人ひとりの中学生に合わせて進行するスタイルですが、それを継続的に活かすには、学習の流れや家庭での見守りも大切です。

日々の取り組みがスムーズに行えるように、どのような工夫があるのかを見ていきましょう。

毎日のAI生成スケジュールに沿った学習習慣

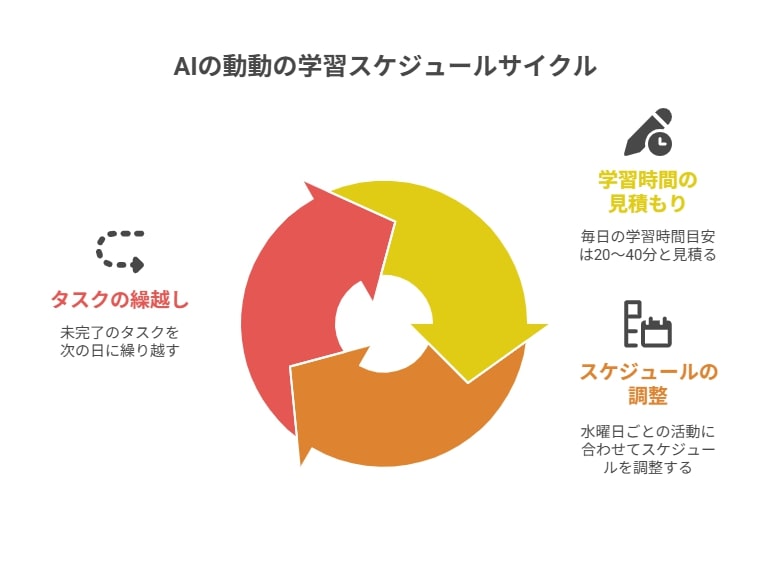

AI学習型の通信教育では、毎日その日の学習内容と時間配分を自動でスケジューリングしてくれます。朝や放課後に開けば、今日やるべき学習内容がすぐに確認できるため、迷わず始められる仕組みです。

特に中学生は、部活動や習い事などで時間が限られています。

そのため、AIが空き時間や学習進捗に合わせて調整する「学習スケジューラー」は非常に有効です。

- 一日の学習時間目安:20〜40分

- 曜日ごとの変化に対応(例:水曜は部活が長いので軽め)

- 未完了タスクの自動繰り越し

無理なく取り組めるように設計されたAIのスケジュールだからこそ、毎日の学習が習慣になりやすくなります。

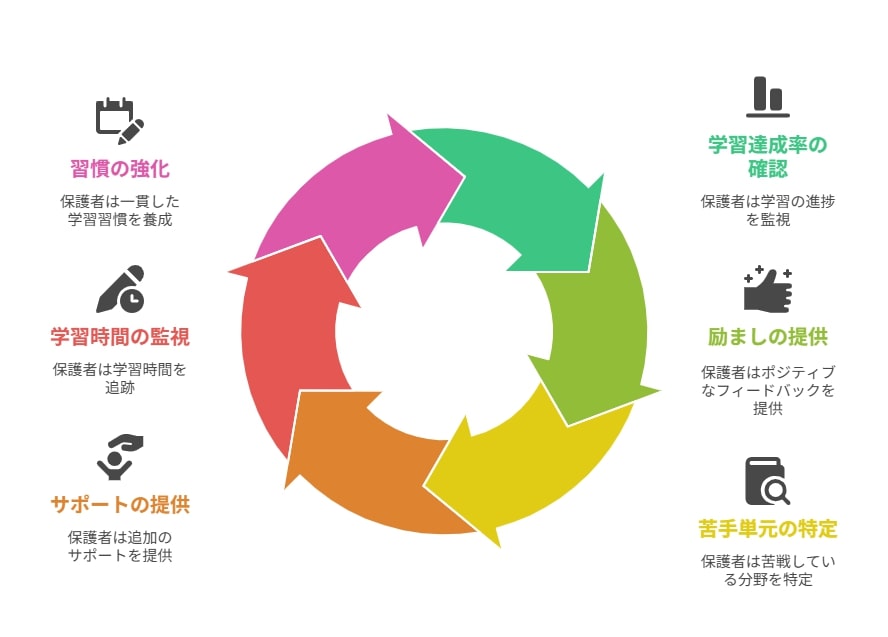

保護者向けの進捗確認・声かけポイント

中学生にとっては、自主的な学習が求められる時期でもありますが、保護者の見守りや声かけもやはり効果的です。

AI通信教育では、保護者用アプリや管理画面が用意されている場合が多く、以下のような確認が可能です。

| 確認できる項目 | 保護者の声かけ例 |

| 今週の学習達成率 | 「今週の計画、いいペースで進んでるね!」 |

| 苦手単元の推移 | 「この前の英語、だいぶ慣れてきたね」 |

| 勉強時間の推移 | 「最近コンスタントに30分できててすごいね」 |

あくまで「干渉」ではなく「伴走」の姿勢で、励ましや共感を伝えることが、子どもにとって安心感につながります。

志望校合格を目指すAI通信教育の活用法

AI学習を活用した通信教育は基礎固めだけでなく、志望校合格に向けた応用的な対策にも対応しています。

中学生にとって重要な、定期テストや高校入試に直結する取り組みができるのも、AIならではの強みです。

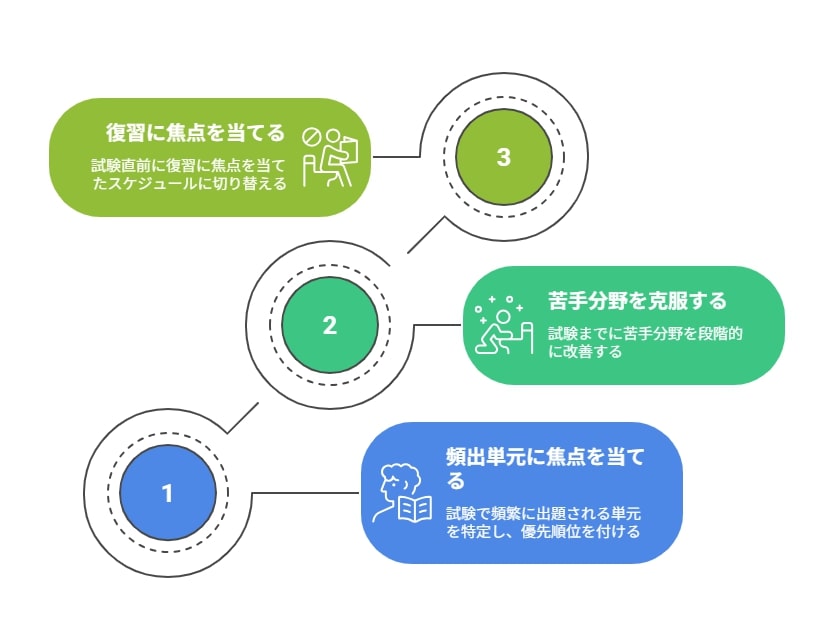

定期テスト対策・入試傾向分析によるプラン組み

通信教育の中でもAIを搭載した教材は、定期テスト前に合わせて特別なプランを自動生成する機能を持っています。

学校ごとのカリキュラムや過去の出題傾向をもとに、優先順位をつけて対策できる仕組みです。

また、高校入試に向けては、地域別・志望校別の出題パターンを分析して学習計画を組み直すことも可能です。

- 出題頻度の高い単元を重点的に

- 苦手分野を入試までに段階的に克服

- 直前期には復習中心のスケジュールに自動変更

中学生が自分だけで入試の傾向を分析するのは難しいですが、AIがそれをサポートすることで、無駄のない受験対策が進められます。

添削・思考力強化・記述対応がある課題配信

AI学習型の通信教育では単なる選択問題だけでなく、記述式問題や思考力が求められる課題も用意されています。なかには、AIと人によるハイブリッド添削を導入しているサービスもあります。

たとえば国語の記述問題では、文法・内容の正確さ・論理構成などを自動でチェックし、必要に応じて講師がフィードバックを返す形式。英作文や数学の記述式問題も、同様に対応可能な教材が増えています。

記述力や表現力は、特に高校入試において差がつきやすいポイント。

AI通信教育で早いうちから対策することで、答案の完成度を高めることができます。

教育現場や家庭でのAI活用時の注意点

AI学習を取り入れた通信教育は、中学生の学びに大きな可能性をもたらしていますが、一方で気をつけたい点もあります。

ここでは、AIを安全に、そして効果的に活用するための注意点を整理します。

情報漏えいや依存リスクを避けるための心得

通信教育の多くはオンラインで学習が進むため、個人情報の取り扱いには細心の注意が必要です。特にAI学習では、子どもの学習履歴や性格傾向などのデータをもとに最適化が行われます。

家庭でできる主な対策は以下の通りです。

- 信頼できる事業者かを事前に確認(プライバシーポリシーや第三者認証)

- パスワードの管理や端末のセキュリティを保つ

- 長時間使用によるAI依存にならないよう利用時間を明確にする

「AIが全部やってくれるから親は何もしなくていい」という姿勢は、逆にリスクになります。

あくまで子どもの自立を支える道具として、適度に見守りながら活用していくことが大切です。

人間との協働を重視する文科省指針に沿った利用

文部科学省も、AI学習の導入において「人とAIの協働」を重視しています。つまりAIが全てを決定するのではなく「人が主体」であり続けることが重要とされています。

そのため、多くの通信教育サービスでは次のような配慮がなされています。

- AIが計画を立てても、最終的には本人と保護者が調整可能

- 質問対応や添削に「人」が関与するサポート体制

- 学習結果を「人」が見て判断するレポート機能

中学生にとってはAIのアドバイスだけでなく、人からの励ましや共感も大きな支えになります。

AIと人のバランスを取りながら、安心して通信教育を進められる環境を整えることが求められます。

他教材との比較で見えるAI通信教育の強み

今やさまざまな通信教育サービスが登場していますが、その中でもAI学習を取り入れた教材は、他と何が違うのでしょうか。

ここではスタディサプリ・すらら・Z会といった主要教材と比較しながら、中学生におすすめできるポイントを整理します。

スタディサプリ・すらら・Z会との違いと特徴

| 教材名 | 特徴 | AI学習の対応 |

| スタディサプリ | 講師の質が高く、映像授業が充実 | AIによる個別最適化は未対応 |

| すらら | 発達障害のある中学生にも対応 | AIによる診断と学習制御に対応 |

| Z会 | ハイレベルな記述と思考力対策 | 一部教材でAI要素を導入 |

| AI通信教育(例:Qubenaなど) | つまずき診断・学習計画の自動化 | 完全対応(AIが中核) |

このように、AI学習を中心に据えている通信教育は、苦手単元の補強や学習習慣づくりにおいて大きな強みがあります。

中学生にとって、まさに「自分に合った先生」が毎日ついてくれるような学びを実現できます。

✅ 私のとくにおすすめはこちら。

ゲーミフィケーション型教材との比較

近年では、ゲーム感覚で学べる「ゲーミフィケーション型」の通信教育も人気ですが、AIを活用した教材とはアプローチが異なります。

以下に比較をまとめます。

| 比較ポイント | ゲーミフィケーション型 | AI学習型 |

| 目的 | 楽しさ・モチベーション重視 | 効率的な理解と定着 |

| 出題内容 | ランダム・反復中心 | 苦手・理解度に応じた最適出題 |

| 長期的な学力向上 | やや不安定 | 中学生の入試対策にも対応 |

「楽しく学ぶ」ことは大切ですが、それだけでは学力は安定しません。

AI学習の通信教育は、「苦手克服」と「志望校対策」の両立を狙う中学生にとって、最もバランスの取れた選択肢といえるでしょう。

読者の声に応えるFAQ

オンライン教育を検討する中学生の保護者や本人からは「本当に効果があるの?」「費用はどれくらい?」「部活と両立できる?」といった声が多く寄せられます。

ここでは、そうした疑問に対し、中学生のオンライン教育に特化した視点で明確にお答えします。

AI任せで本当に学力伸びるの?

近年のAI技術は、中学生の理解度や苦手分野をリアルタイムで分析し、個別に最適化された学習プランを提供するレベルに達しています。

これにより、自分のペースで着実に理解を深めることが可能です。

ただし、AIだけに任せきりにせず、家庭での声かけや復習の習慣づけも重要。AIと人間の協働が、最も効果的な学力向上を実現します。

費用やサポート体制は?

中学生向けオンライン教育の費用は月額3,000円〜10,000円程度が一般的で、塾に比べればかなり割安です。

さらに多くのサービスでは、チャットやビデオ通話による質問対応、保護者向けの進捗レポートなど、安心のサポート体制が整っています。

導入前に無料体験を利用して、学習内容やサポートの質を確認することをおすすめします。

部活と両立できる? 習慣づくりのコツは?

中学生にとって、部活とオンライン教育の両立は大きな課題です。そこで大切なのが「短時間でも毎日学ぶ」習慣です。

AI教材の多くは、10〜15分単位で進められる構成になっているため、登校前や寝る前などスキマ時間に無理なく取り組めます。

時間を決めてルーティン化することで、自然と学習が生活に根づいていきます。

まとめ

AI搭載型通信教育は「自動学習計画」「苦手診断」「無学年復習」「映像+ドリル」で中学生の学びをパーソナライズし、継続しやすく成果も出せる時代の教材です。

他の教材と比較しても、志望校合格に必要な応用力や定着を支える強みが際立ちます。

一方、AI依存や個人情報管理には注意が必要。文科省のガイドラインにも沿って、安全に正しく活用することで、志望校への最短ルートが見えてきます。

AIと家庭の協力で、中学生の学びは確実に変わります。